建太

建太宅建試験に挑戦したいけど、何から始めればいいのかわからない…

宅建は不動産業界で働くなら必須!と聞くけど、難しそうだし…と不安な方もいるのではないでしょうか?

この記事では、宅建試験が初めの方向けに、基本的な情報をわかりやすく5つのポイントにまとめました。

この記事を読めば、試験の概要やメリットが理解でき、学習意欲が高まること間違いなし!

ぜひ最後まで読んで、宅建合格への第一歩を踏み出しましょう!

【プロフィール】

- 定員割れの高卒主婦が宅建挑戦

- 独学で1年目挫折→2年目合格

- 合格して自己肯定感アップ!家族にも1目置かれる存在に!

宅地建物取引士証をみてみる

①宅建試験の基本情報を解説

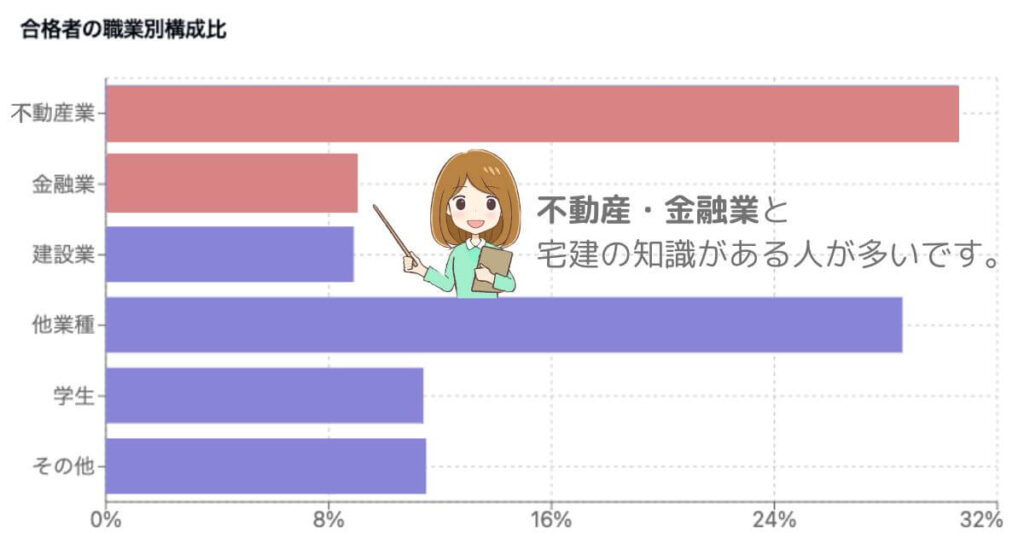

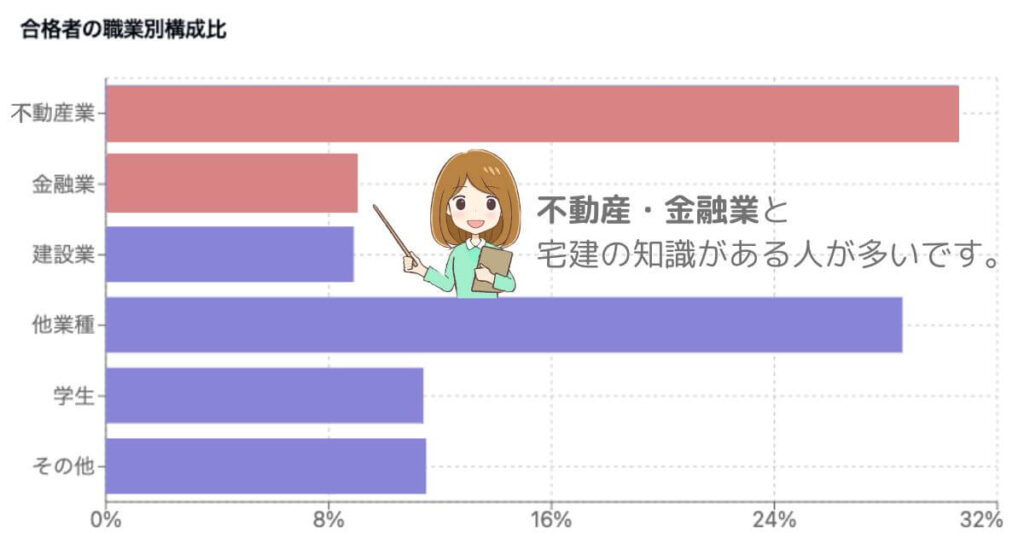

宅建合格者は、宅建に関係する知識がある人の割合が高いんです。特に不動産業では、資格がなければ一人で取引を成立させられないので、当然の結果ですね。

宅建試験の目的

宅建試験とは、「宅地建物取引士」の国家資格を取得するための試験です。

不動産取引のプロとして、お客様をサポートする上で欠かせない法律知識や実務スキルを身につけていることを証明できます。

宅建試験のゴールは、不動産取引を安全にするための知識を身につけることです!

宅建試験が必要とされる理由

宅建試験で身につく知識は、不動産売買や賃貸の様々な場面で活かされます。

例えば、

- 不動産会社で働く

- 不動産売買の仲介をする

- 不動産物件の管理をする

など、不動産に関わる仕事をする上で、宅建資格は強力な武器になります。

宅建資格で得られる4つのメリット

宅建資格を取得するメリットはたくさん!

- 独立も夢じゃない! 宅建資格があれば、不動産関連の事業を始めることも可能です。

- 収入アップ! 多くの企業で1万〜3万円の資格手当が支給されます。

- キャリアアップ! 昇進・転職で有利になります。

- 就職・転職活動で有利! 不動産業界で働くための必須資格として認められています。

宅建資格は、収入アップとキャリア形成の強い味方です!

②宅建試験の受験資格と試験概要

宅建試験を受験するには、特別な資格は必要ありません。幅広い年代と職業の方が挑戦可能です。

試験勉強を始める前に、試験の概要をしっかり理解しましょう。

受験資格の有無と年齢制限

宅建試験は、年齢・学歴・職歴による制限は一切ありません!

「社会人経験がないけど大丈夫…?」「学生でも受験できる?」

そんな心配はご無用です! どなたでもチャレンジできます。

なんと、小学生の合格者もいるんですよ。

ただし、試験に合格し、「宅地建物取引士」として登録する際には、以下の要件を満たしている必要があります。

- 暴力団員でないこと

- 一定の犯罪歴がないこと

- 成年被後見人または被保佐人でないこと

成年被後見人とは、精神上の障害により判断能力が欠けていると認められ、家庭裁判所から後見人が付けられた人のことです。

被保佐人とは、判断能力が著しく不十分であると認められ、家庭裁判所から保佐人が付けられた人のことを指します。

試験の実施スケジュール

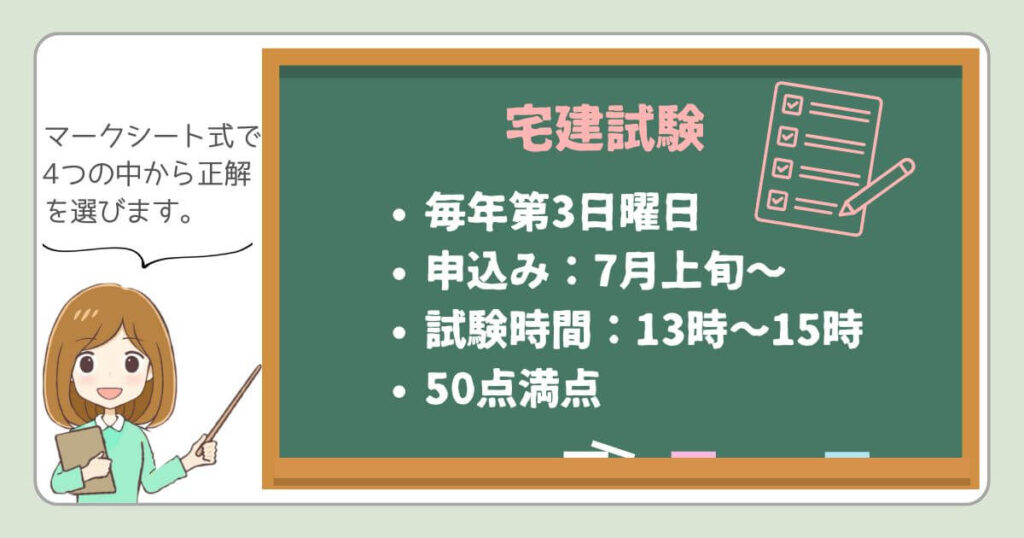

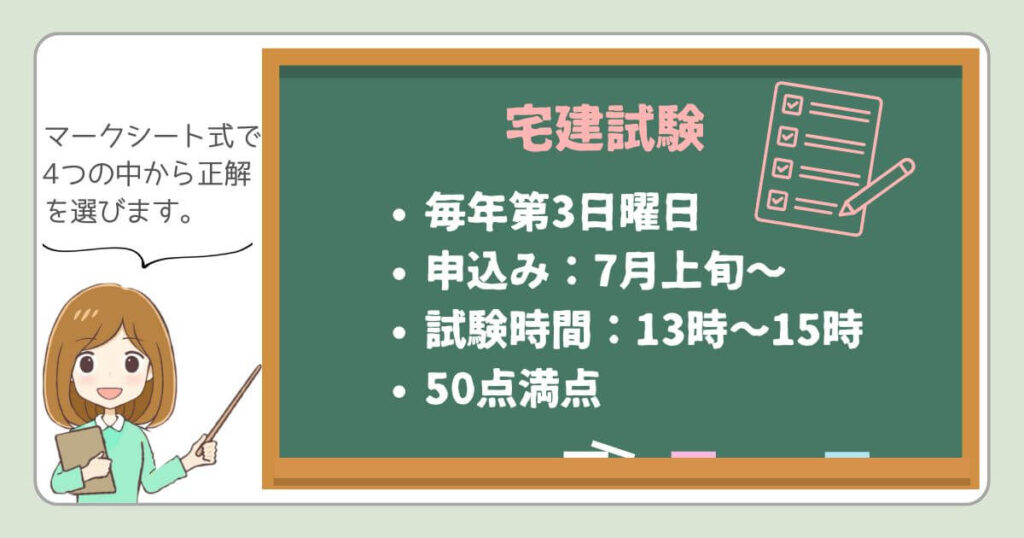

宅建試験は、 毎年10月第3日曜日 に、全国各地の指定会場で実施されます。

受験の申し込みは、例年 7月上旬から下旬 にかけて行われます。

合格発表は試験日のおよそ1か月後です。

試験スケジュールをしっかり確認し、余裕を持った学習計画を立てましょう!

宅建試験のスケジュールを押さえて、余裕をもって準備を始めましょう!

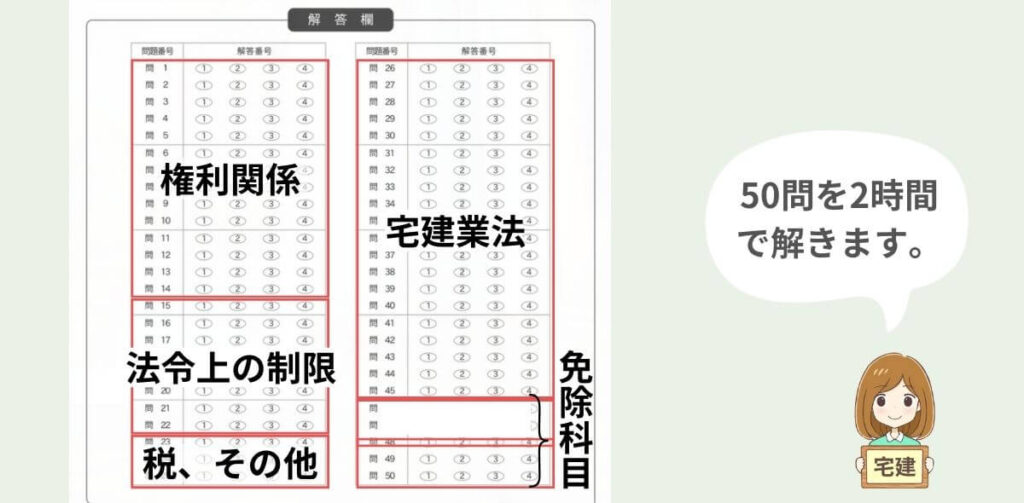

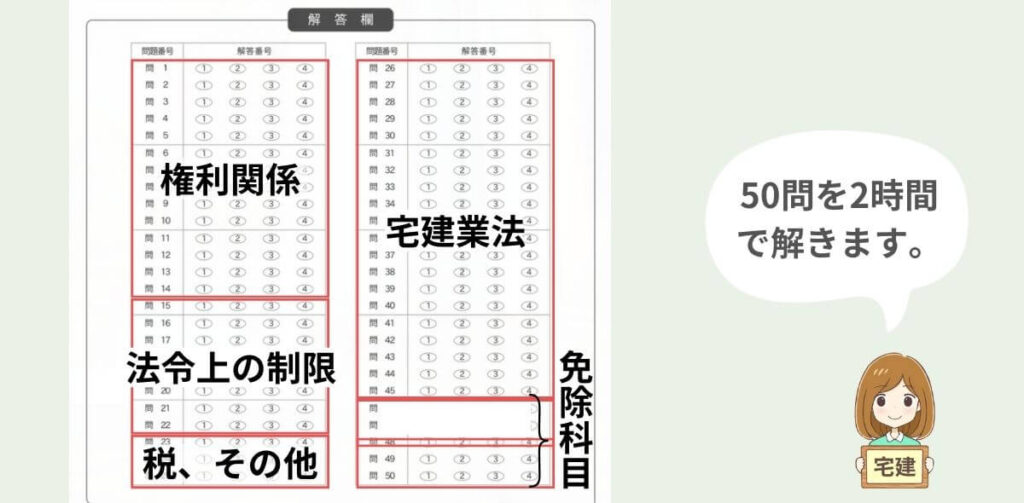

試験形式と会場の特徴

宅建試験は50問の四肢択一形式で行われ、制限時間は2時間です。

全国各地の指定会場で実施されるため、受験場所を選ぶことができます。

試験形式と会場の特徴は次の通りです。

- 出題形式: 四肢択一(マークシート)

- 試験時間: 2時間

- 試験会場: 全国の主要都市

例えば、マークシート形式なので解答の書き間違いに注意が必要です。

試験の形式や会場環境を理解しておけば、当日の不安を軽減できますね。

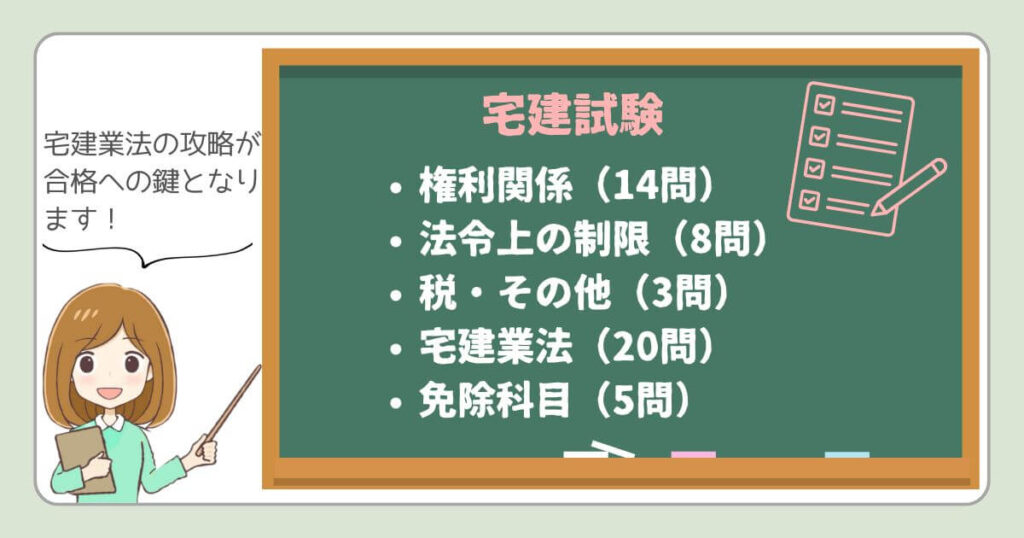

③宅建試験の科目と配点の詳細

宅建試験では、法律や不動産取引に関する幅広い知識が問われます。

効率的に学習するためにも、まずは試験科目と配点をしっかり押さえておきましょう!

この章では、主要科目とそれぞれの配点、そして合格基準点の仕組みについて解説していきます。

科目や配点の詳細を把握して、優先的に学習すべき内容を見極めましょう。

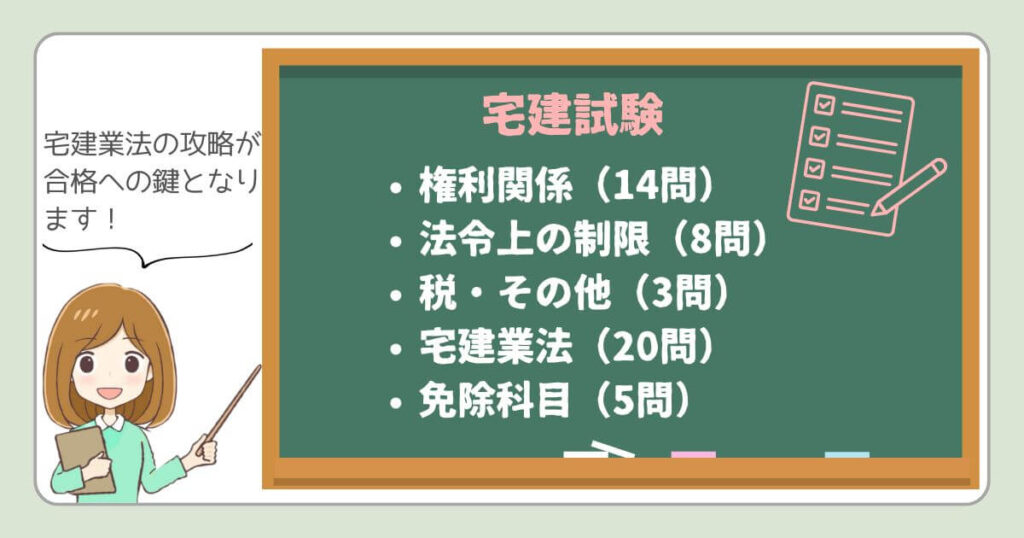

宅建試験の出題科目

| 分野 | 出題数 | 問題番号 |

|---|---|---|

| 権利関係 | 14問 | 問1~問14 |

| 法令上の制限 | 8問 | 問15~問22 |

| 税・その他 | 3問 | 問23~問25 |

| 宅建業法 | 20問 | 問26~問45 |

| 免除科目(5問免除者のみ) | 5問 | 問46~問50 |

※「5問免除者」とは、一定の条件を満たし「登録講習」を修了した方で、問46~問50の5問が免除されます。

権利関係(50問中14問)

- 民法

- 借地借家法

- 不動産登記法

など、不動産の権利に関する法律

法令上の制限(50問中8問)

- 建築基準法

- 都市計画法

- 国土利用計画法

など、不動産取引に係る法的規制

税その他(50問中3問)

- 不動産取得税

- 固定資産税

- 所得税

など、不動産に関する税制

宅建業法(50問中20問)

- 宅地建物取引業法

- 不動産広告規制

- 重要事項説明

など、不動産取引の実務に関する法律

それぞれの分野が繋がってるから、 点と点で覚えるんじゃなくて、 全体を理解しながら勉強するのがポイントです!

科目ごとの配点と重要度

宅建試験は50点満点で、科目ごとに配点が異なります。

特に 「宅建業法」は全体の4割を占め、 合否を分ける重要な科目 と言えます。

以下に、科目ごとの配点をまとめました。

| 科目 | 配点 | 割合 |

|---|---|---|

| 宅建業法 | 20点 | 40% |

| 権利関係 | 14点 | 28% |

| 法令上の制限 | 8点 | 16% |

| 税・その他 | 8点 | 16% |

「宅建業法」は、不動産業界で働く上で直接役立つ知識が多く含まれています。

宅建業法は、満点取るつもりで頑張りましょう。

宅建試験の合格ラインと基準点

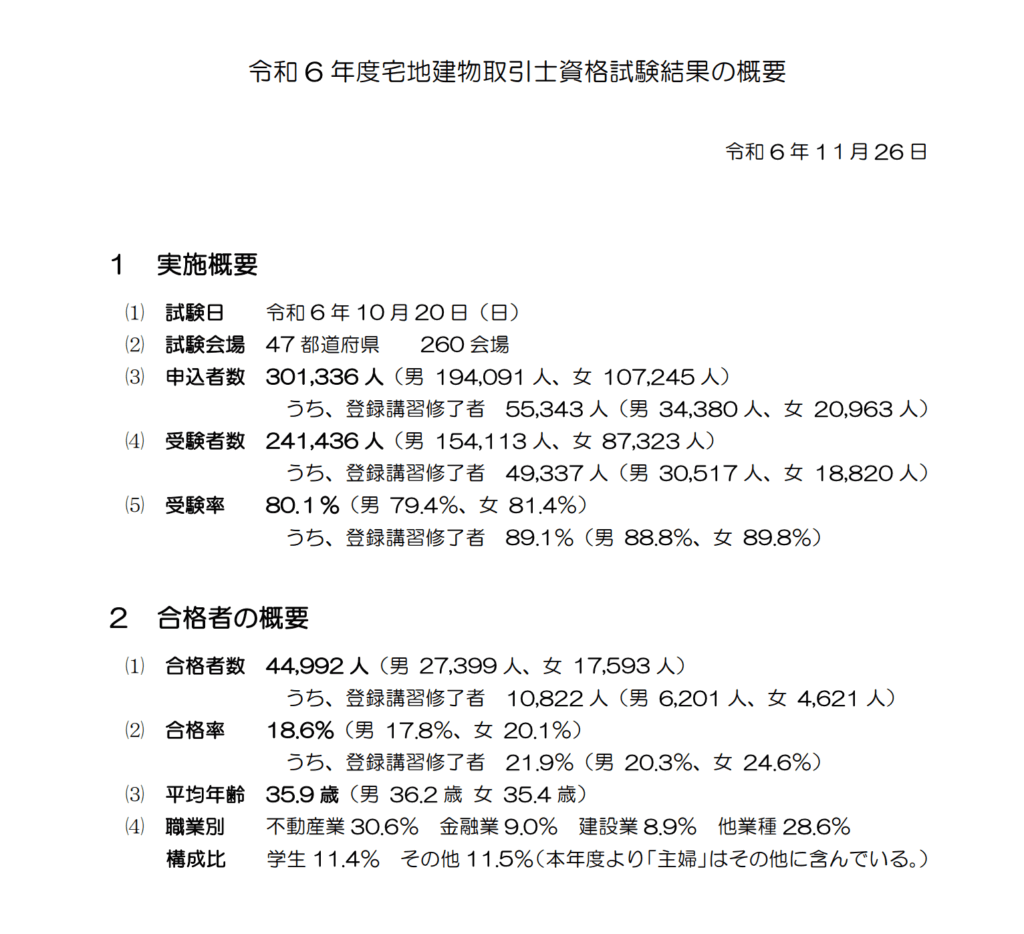

2024年度の宅建試験の合格ラインは37点、合格率は18.6%でした。

7割正解する必要がある、と覚えておけばよいでしょう。

宅建試験の合格基準点は年によって変動しますが、近年では34〜38点の範囲で推移しています。

合格基準点の仕組み

宅建試験の合格基準点は、固定された点数ではなく、相対評価方式を採用しています。

つまり、事前に合格点を決めず、試験後に合格率を調整して決定されます。

合格発表日まで合格点がわからないので、宅建スクールや講師の予想合格点を参考にしながら、ドキドキして合格発表日まで過ごすことになります。

問題の難易度調整

合格点が一定の範囲内に収まるように、問題の難易度が調整されています。問題作成者は、受験生が正解できる問題とできない問題をある程度把握しており、それに基づいて問題を作成しています。

合格点の決定方法

合格点は、試験後に採点・集計が終了した後、合格率などを考慮して決定されます。したがって、毎年の試験の難易度や受験者のレベルによって変動します。

④宅建試験の難易度と合格率

宅建試験では、法律や不動産取引に関する幅広い知識が問われます。

試験の難易度や合格率を把握し、戦略的に学習を進めることが成功への鍵です。

令和6年度宅建試験結果を見る タップで開く

宅建試験の難易度はどれくらい?

宅建試験は、法律や不動産に関する専門知識を要するため、初学者にとっては難しい試験です。

合格には膨大な試験範囲を効率的にカバーする学習が必要になります。

難易度の特徴は以下の通りです。

- 試験範囲が広く、深い理解が必要

- 法律用語や条文の暗記が求められる

- 過去問を重視した対策が効果的

例えば、権利関係の問題では難解な法律用語が登場し、正確な理解が試されます。

自分に合った学習方法を見つけることが大切です。

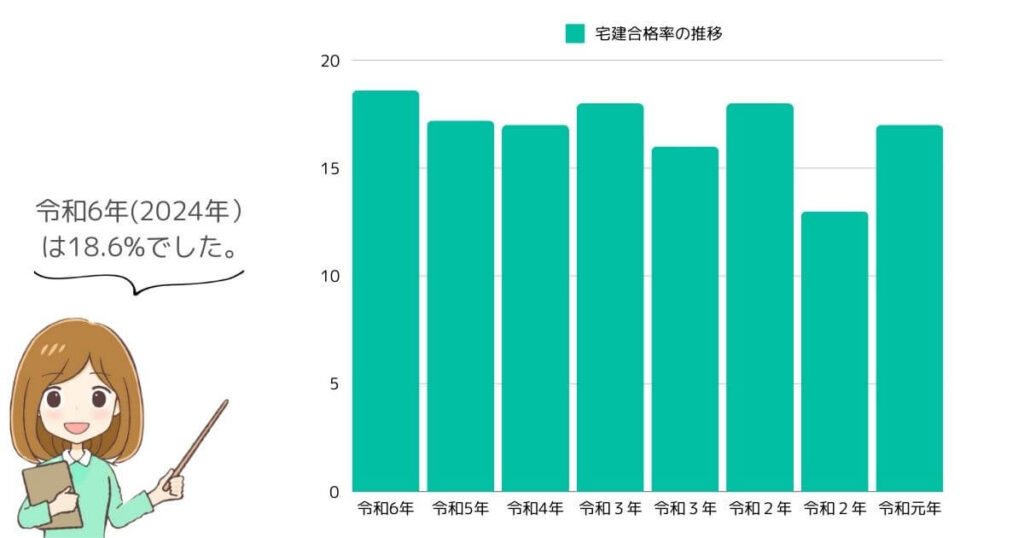

過去の合格率データを分析

| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格基準点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 令和5年度 | 289,096 | 233,276 | 40,025 | 17.2% | 36点 |

| 令和4年度 | 283,856 | 226,048 | 38,525 | 17.0% | 36点 |

| 令和3年度 (10月) | 256,704 | 209,749 | 37,579 | 17.9% | 34点 |

| 令和3年度 (12月) | 39,814 | 24,965 | 3,892 | 15.6% | 34点 |

| 令和2年度 (10月) | 204,163 | 168,989 | 29,728 | 17.6% | 38点 |

| 令和2年度 (12月) | 55,121 | 35,261 | 4,610 | 13.1% | 36点 |

| 令和元年度 | 276,019 | 220,797 | 37,481 | 17.0% | 35点 |

宅建試験の過去の合格率は、毎年およそ15%〜17%とされています。

受験者の約6人に1人が合格する計算で、資格試験の中では中程度の難易度といえます。

過去のデータを活用して、現実的な目標を立てましょう!

他の資格試験との比較

勉強時間から難易度を比較しました。

1位の司法試験予備試験(司法試験を受けるための資格を得る試験)は、10年以上勉強している人も。

10年勉強し、合格できずに諦める人がいる司法試験予備試験と比べると、宅建試験は半年〜1年で合格を目指せます。

| 順位 | 資格名 | 勉強時間の目安 |

|---|---|---|

| 1位 | 司法試験予備試験 | 6,000時間 |

| 2位 | 司法書士 | 3,000時間 |

| 3位 | 社労士 | 900時間 |

| 4位 | 行政書士 | 800時間 |

| 5位 | マンション管理士 | 500時間 |

| 6位 | 宅地建物取引士(宅建) | 350時間 |

| 7位 | 管理業務主任者 | 300時間 |

宅建は資格手当がつけば数ヶ月で費用回収できるため、コスパが良い試験です。

⑤宅建試験は正しい勉強法が大切!

宅建試験に合格するには、戦略的な準備と効率的な学習が欠かせません。

ここでは、試験対策の基本的な進め方から便利なツールの活用法まで、合格を勝ち取るためのポイントを紹介します。

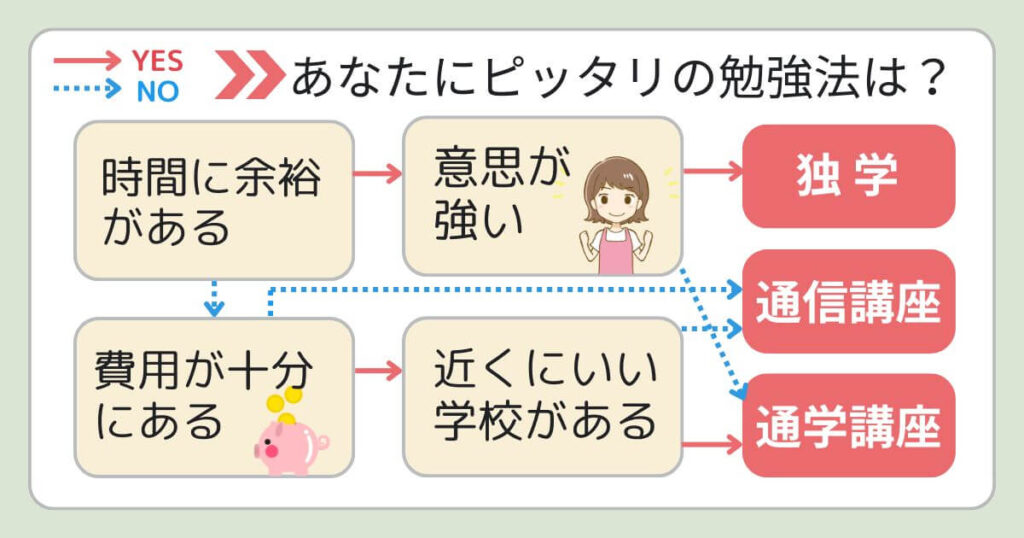

宅建試験の対策を始めるには、まず自分にあった勉強を選ぶことが大切です。

「安いから独学にしよう」「学校に行けば合格させてくれるだろう」

そう考えている人は、一発合格が難しいかもしれません。

自分にあった勉強法を選ぶ

勉強の基本的な進め方のポイントは以下の通りです。

- 試験範囲を把握する

- 優先すべき科目を決める

- スケジュールを細かく設定する

例えば、試験日から逆算して、1日ごとの学習目標を設定すると良いです。

独学勉強法は以下記事にまとめました。ぜひご覧ください。

以下の方は通信講座を利用するのもアリですよ。

- 仕事や転職等で取得が必要で、一発で合格したい。

- 資格試験の学習が初めて勉強の仕方に不安がある。

- 学業仕事との両立のためにスキマ時間での学習をしたい。

おすすめの通信講座は以下の通りです。

| 講座名 | フォーサイト | アガルート | ユーキャン |

|---|---|---|---|

| おすすめタイプ | バランス・楽しさ重視 | 質・じっくり学習重視 | 安心感・定番重視 |

| 費用目安 | 約6万円~ | 約10万円前後 | 約6万円台 |

| 特徴 | フルカラーテキスト,.eラーニング充実, | 映像講義中心, 合格特典あり | 添削指導あり, デジタル対応 |

| サポート | 学習サポート, 返金保証あり | バーチャル校舎で交流, 学習相談 | 質問可(1日3回) 添削指導(7回) |

| 合格実績 | 79.3% (2024年) | 66.26% (2024年) | 10年間で約1.4万人 |

| 公式サイト | フォーサイト公式 | アガルート公式 | ユーキャン公式 |

イチ押しは合格率の高い『フォーサイト』ですが、予算感や学習体系から、自分に適した講座を選びましょう。

質問に回答するだけであなたにピッタリの講座が分かります。試してみてね!

予算はどれくらいですか?

診断結果:

主な特徴

おすすめポイント

各通信講座については、以下の記事で比較しながら詳しく解説しています。

ぜひあわせてご覧ください。

効率よく学ぶためのツール

効率的な学習には、適切なツールの活用が欠かせません。

特に、オンライン教材や問題集は、スキマ時間を有効活用するのに役立ちます。

おすすめのツールは以下の通りです。

- 過去問アプリ

- youtube

- 同じシリーズのテキストと問題集

例えば、スマホアプリを使えば、通勤時間などの短い時間で反復学習が可能です。

自分に合ったツールを見つけて、学習を効率化しましょう。

ツールを活用することで、忙しい日々でも効率的に学べます!

youtubeはたくさんあって迷っちゃいますよね。以下の記事で紹介している動画なら間違いありませんよ。

模試は絶対に受けるべき!

わたしの実体験から、模試は複数受けることを強くおすすめします。

わたしは模試の活用で得点力が大幅アップしました。

詳しくは以下記事に書きました。

模試を活用することで、試験本番への実践力を鍛えられます。

模試活用のポイントは以下の通りです。

- 時間配分を練習する

- 弱点を発見し重点的に復習する

- 試験本番のシミュレーションを行う

例えば、模試を通じて解答スピードを上げることで、本番の時間切れを防げます。

定期的に模試を取り入れて、着実に実践力を高めましょう。

模試を使って、本番さながらの練習を積み重ねましょう!

まとめ:宅建はコスパ最強資格!

今回は、宅建試験とは、基礎知識、試験概要についてまとめました!

宅建資格はわたしたちの生活に近くて、キャリアアップにも役立つコスパの良い資格です。

ぜひ、宅建士になって収入アップを目指しましょう!